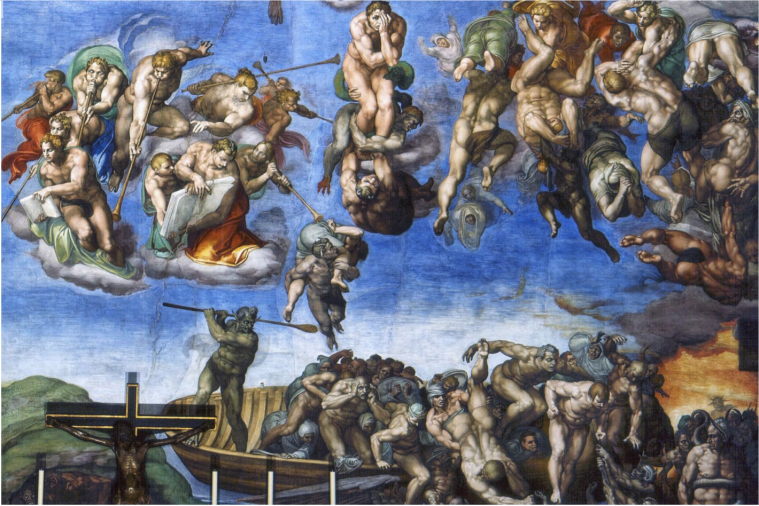

제목 : 미켈란젤로의 최후의 심판 구원과 멸망 부분(1534-1541)

작가 : 미켈란젤로 부오나로티(1475-1564)

장소 : 바티칸 시스티나 경당

최후의 심판

이탈리아의 화가이자 조각가인 미켈란젤로(1475~1564)의 작품(1534~1541).

교황 율리오 2세의 의뢰를 받아 시스티나 성당의. 성당의 벽에 그린 프레스코이다. 천장화와 달리 〈최후의 심판〉은 매우 음울하고 비극적인 분위기가 지배적이다. 그는 폭군처럼 그의 신변을 위협하는 교황 율리우스 2세의 강압에 의해 이 작품을 제작하면서 그 마음엔 대단한 분노와 어두움이 있었다.

영원한 자유인이었던 그는 최후의 심판이라는 성서적 내용 마태오 복음 25장의 최후의 심판을 인용하지 않고 이미 그 시대 르네상스 사랍들이 섭렵했던 문화적 바탕에서 이것을 해석했다는 것이 대단한 예언적 역할로 평가되고 있다. 오늘 우리 사회에 일부 개신교도들은 너무 편협한 사고방식으로 복음을 대하기 때문에 많은 문제를 만들고 있다. 우리도 역시 제도적인 교회이기에 답답하리 만큼 과거의 전통에 매달리는 것은 현대의 복음화를 위해 생각을 바꾸어야 할 면이라 여긴다. 복음의 내용은 동일하지만 그 표현은 시대적 문화적 표현으로 과감히 해석했다는 것은 참으로 오늘의 교회도 본받아 할 면이라 생각한다. 결국 미켈란젤로는 단순한 성서의 일르터레이터가 아닌 당대의 가장 유명한 예술가로서 성서적 진리를 자기만의 방법으로 해석했다는 면에서 탁월한 것이다.

윗부분은 구원을 향해 준비하는 사람들이 등장하며 아랫 부분은 로마 신화의 염라대왕과 같은 전설의 존재 카론의 무자비한 인도로 지옥행 배를 타고 있는 사람들을 그리고 있다. 이들의 표정은 하나같이 희망이라는 것을 전혀 볼 수 없는 절망과 불안의 모습이다.

현대에 있어 미와 추의 추의 개념을 정확하고 시원하고 분석한 작가로는 움베르토 에코가 있다. 움베르토 에코(Umberto Eco)는 『미의 역사(History of Beauty)』와 『추의 역사(On Ugliness)』 두 저서를 통해 미(美)와 추(醜)의 개념을 단순히 미적 감각의 대립으로 보지 않고, 문화적·역사적 코드로서 분석했다. 그의 접근은 철학, 예술사, 기호학을 아우르는 복합적인 시각에서 이루어져 있다. 아래에 그 개념의 상관성과 추의 개념의 유용성을 중심으로 설명을 전개하고자 한다.

에코에게 ‘미’와 ‘추’는 절대적 기준을 가지지 않는다. 그는 플라톤처럼 미가 ‘이데아적 절대’라고 보지 않고, 역사와 문화, 이념, 종교, 기술, 사회적 가치에 따라 변하는 상대적 코드로 본다. 미의 역사는 “무엇이 아름답다고 여겨져 왔는가”를 탐구하며, 각 시대의 미적 이상(ideal beauty)이 어떻게 형성되었는지 보여준다.

예를 들어 고대 그리스의 조화와 비례에서 중세의 신적 아름다움으로 전이, 근대의 감각적 미등으로 다양하게 표현되고 있다. 반면 추의 역사는 “무엇이 혐오스럽거나 불쾌하다고 여겨졌는가”를 다루지만, 단순히 ‘미의 반대’로서의 추가 아니다. 추는 오히려 미의 경계를 드러내는 거울이며, 미의 이상이 어디까지 확장될 수 있는가를 시험하는 도구다. 즉, 미는 추를 통해 자신의 기준을 드러내고, 추는 미의 사회적·문화적 틀을 폭로한다. 미의 뒤편에 숨겨진 위선이나 이중성을 폭로하는 것이다. 예를 들어, 중세의 ‘괴물’ 이미지는 단순히 끔찍한 것이 아니라 신적 질서의 반대자로서 미의 체계를 강화하는 역할을 한다.

움베르토 에코는 추를 이해하는 일은 미의 개념을 확장하는 일이라고 말한다. 추는 단순히 부정적인 개념이 아니라 비판적·창조적 기능을 지닌다.

추를 통해 우리는 “아름다움은 시대와 문화에 따라 달라진다”는 사실을 자각하게 된다. 예컨대, 바로크 시대의 과도한 장식이나 20세기 초의 초현실주의 작품은 과거에는 추하다고 여겨졌으나, 지금은 예술적 가치로 인정된다. 추는 미의 상대성을 드러내는 지표이다. 윤리적·사회적 비판의 기능 추는 사회가 억압하거나 배제한 가치(몸, 질병, 타자, 불완전함)를 드러내며, 이를 통해 지배적인 미의 이데올로기를 비판할 수 있다. 예술과 문학에서 ‘추한 것’은 저항의 언어 혹은 사회적 타자의 복권의 도구가 된다.

예술사는 늘 ‘추한 것’으로부터 새로움을 얻었다. 고전적 미가 고갈될 때마다, 예술가들은 추함을 탐구함으로써 새로운 감성의 가능성을 개척했다. 따라서 추는 예술적 실험과 진보의 동력이다.

움베르토 에코에게 추는 단순한 부정이 아니라, 미의 개념을 끊임없이 재구성하게 하는 철학적 장치다. 결국 “추를 이해하는 것”은 “미를 더 깊이 이해하는 것”이며, 나아가 인간이 세계를 어떻게 의미화하는가를 탐구하는 일과도 맞닿아 있다. 지옥에 떨어진 사람들은 지옥의 저승사자로 분류되던 전설적이 존재인 카론의 인도로 조그만 이해나 여유도 없는 상태에서 지옥으로 옮겨지는 모습으로 등장하고 있다.

천국과 지옥이 마태오 복음 25장의 성서적 내용은 담지 않았지만 그 어려운 면에 있어선 조그만 인정도 없다는 것은 실체로 드러나고 있다.

추는 단순한 미의 부재나 반대가 아니라, 문화적 역사적 맥락에서 형성되며 때로는 미의 개념 자체를 확장하거나 도전하는 역할을 한다.

추가 겉으로 드러나는 아름다움 이면의 숨겨진 진실 이나 사회적 부조리 인간 존재의 군원적 고통 이해에 도움 끔찍하고 기괴한 형상들이 중세 시대의 종교 예술에서 현실 비판, 인간 내면의 어두움 표현에 기여

미 개념만을 기준으로 세상을 바라보면 삶에서 중요한 많은 것들이 배제될 수 있기에 추의 긍정적 관점에 접근했을 때 미의 경계를 허물면서 우리가 등한히 했던 아름답지 못하다는 것에 대한 긍정적 가치에 접근할 수 있다.

위의 부분에는 긴 시련을 거쳐 구원의 길로 나아가는 사람들의 모습이다. 그래서 한쪽에서는 나팔도 불고 환호하는 모습이나 중간에 있는 사람은 그동안 재판의 악몽을 잊지 못하는 듯 자기의 구원이 확신이 서지 않는 의아하면서도 불안한 모습이다. 미켈란젤로는 원채 철저한 인간이라 자기 죄에 대한 대단한 죄악감과 공로로 일생을 살았기에 이 작품에서도 작가의 어두운 내면 세계가 이 작품을 통해 표현되고 있다.

아들 예수에게 젖을 먹이시는 성모님(Nursing Madonna, 1346) ; ...

아들 예수에게 젖을 먹이시는 성모님(Nursing Madonna, 1346) ; ...

제목 : 야곱의 사다리 (Ladder of Jacob: 1805년)

제목 : 야곱의 사다리 (Ladder of Jacob: 1805년)