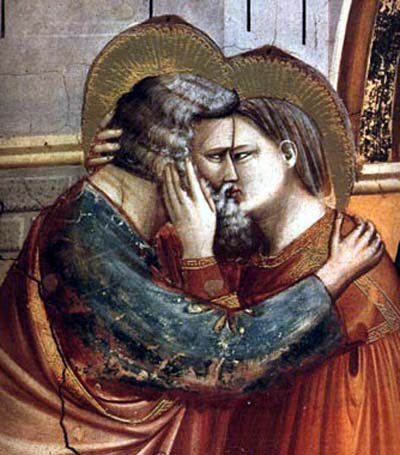

제목 : 성 요아킴과 안나(1350년)

작가 : 지오토 본도네(Giotto di Bondone)

크기 : 켐퍼스 유채

소재지 : 이태리 파도바(Padova) 스크로베니(Scroveni)경당

크리스챤들은 신앙 생활을 하면서 교회가 4세기에 결정한 신약성서를 정경으로 받아 들인 것을 바탕으로 믿음의 삶을 살았으나 살면서 자꾸 의문을 느낄 일이 생겼다.

우선 정경에 보면 예수님은 12세에 부모를 따라 예루살렘 성전을 참배하고 돌아오는 길에 부모님과 길이 어긋나서 걱정했다는 것을 마지막으로 끝내고, 30세에 공생활을 시작했다는 것이 나타나면서 예수님의 젊은 시절에 대한 관심을 가지게 되었고 여기에 대한 많은 것을 외경이라는 예수님에 대한 많은 자료 중 정경에 속하지 않았던 것에서 찾게 되었다.

그래서 2세기부터 4세기까지 수많은 외경문학들이 생겨났으며, 이 때문에 교회는 신자들이 혼동하지 않도록 정전(正典)을 확정할 필요가 있었다.

그래서 예수님의 어린 시절에 대한 관심은 도마 복음서라는 외경에서 찾게 되면서 예수님의 어린 시절에 대한 많은 일화들이 신자들의 삶안으로 들어오게 되었으며 이것은 성서에 없는 어떤 이단적인 표현이 아니라 오히려 신앙의 내용을 풍요롭게 하고 인간적 냄새가 나게 만드는 것이었다.

그 다음 구세주 예수님을 세상에 모셔온 주님의 어머니 성모님을 낳은 요아킴과 안나에 대한 것은 야고보 원복음서에서 찾게 되었다.

여기에 따르면 요아킴은 다윗 가문의 사람으로 이스라엘에서 큰 부자였고 존경받는 인물로 자신의 재산을 모두 가난한 사람들을 위해 기꺼이 사용한 마음이 따뜻하고 자애로운 인물이었다. 이 역시 가톨릭 신앙은 예수님의 가르침의 대종인 신약성사만으로 만족치 않고 성서의 주무대의 변두리 이야기들에도 관심을 가지면서 성서의 내용을 더 풍요롭게 하고 인간적인 훈기를 느끼게 만들었다.

이런 면에서 가톨릭 신앙이 풍기고 있는 인간미는 외경들안에서 찾을 수 있는 여러 신앙 일화를 통해 더 풍요로워 지고 있다.

성 요아킴과 안나에 대한 야고보 외경에 이야기는 다음과 같다.

성 요아킴은 재산이 많으면서 좋은 신앙을 지녔기에 고귀한 인품 뿐 아니라 하느님의 이름으로 자선 활동도 많이 하면서 살았던 사람인데, 안타깝게도 그의 아내가 불임증이 있어 아기를 가지지 못한 상태였으나 부부간의 금슬은 아름다워서 모범적인 부부 생활을 하고 있었다.

그러던 어느 날 요아킴은 기도하기 위해 성전에 갔을 때, 성전을 지키는 대사제로부터 요아킴이 자녀가 없다는 것은 하느님으로부터 버림받았다는 표식으로 율법에 어긋나기에 성전에서 기도할 수 없다고 거절한다.

이 말에 요아킴은 너무 상심해서 광야로 들어가 기도하면서 하느님께서 자기들에게 자녀를 주신다면 꼭 하느님께 봉헌하겠다는 약속을 했다.

한편 안나는 성전 제사장으로부터 받은 남편의 슬픈 사연을 듣고 참으로 마음 아파하면서 자기도 요아킴과 똑 같이 기도하면서 자기 부부가 아기를 낳으면 하느님께 바치겠다는 약속을 한다.

광야에서 기도하는 요아킴이 하느님의 천사로부터, 자식을 낳게 되었다는 응답을 받고 아내 안나에게 전하기 위해 성안으로 돌아온다. 이때 안나는 남편에 대한 그리움과 남편이 자신의 불임으로 겪은 고통을 마음 아파하며서 광야에서 돌아오는 남편 요아킴을 만나기 위해 성앞으로 나아간다.

여기에서 안나는 요아킴을 만나면서 자기의 불임 때문에 고통을 받은 남편 요아킴을 남편을 사랑하는 아내의 모습으로 만나고 있다. 요아킴과 안나의 여느 금슬 좋은 부부처럼 너무도 자연스럽게 서로를 껴안으면서 키스를 하고 있다. 안나는 광야에서 너무도 고통스러운 시간을 보낸 요아킴의 머리가 더 희어진 것을보면서 마음 아파하고, 요아킴은 자기의 소식을 듣고 애태웟을 아내 안나를 온 맘을 다해 포옹하고 있다.

이 기도의 응답으로 얻은 아이가 바로 성모님이고 마리아가 3살이 되었을 때 요아킴과 안나 부부는 기도를 드린 대로 성전에 가서 성모 마리아를 하느님께 봉헌한다.

작가는 르네상스의 대표작가로 모든 인간적인 표현에 대한 긍정적이며 자유로운 표현을 서슴치 않았는데, 여기에서도 요아킴과 안나 부부의 금슬좋은 사랑의 모습을 너무도 자연스럽게 표현했다.

그전까지의 성화는 하느님 중심의 사고방식에 의해 항상 같은 자세를 유지하면서 성모님이나 예수님의 화상에서도 표정이 전혀 없는 경직된 태도가 하느님의 변함없는 모습으로 표현되었다.

그러나 르네상스가 시작되면서 인간적인 가치가 재발견되고 천상의 형상 보다도 예수님이 인간의 모습으로 오셨기에 인간적인 감정 표현을 통해 하느님의 모습을 드러내고자 했다. 이런 정신에 의해 신앙은 틀에 짜여진 세계속으로 인간이 들어가는게 아니라 자연스러운 감성의 자유로운 표현안에 들어있는 하느님을 발견하는 것이었다.

요아킴과 안나가 키스를 했다는 것은 과거 성화에서는 상상을 못할 일이었다. 작가는 요아킴과 안나가 너무도 정상적이며 일상적인 삶을 산 부부라는 것을 강조하기 위해 키스 장면과 함께 그들이 입고 있는 옷 역시 자연스럽게 표현했고 이들의 만남을 지켜 보는 군중 역시 이들이 키스하는 장면을 보고 좀 수줍어서 얼굴을 가리는 사람을 등장시키면서 이들의 모습은 너무도 일상적이면서도 여기에 특별한 면이 있음을 강조했다.

이때부터 사람들은 이 세상과 동떨어진 천상의 세계에서 하느님을 만나는 것이 아니라 더불어 살아가는 많은 사람들과의 일상 삶의 공간에서 하느님을 만나는 훈련을 하도록초대 되었다.

이렇게 평범한 모습으로 키스하고 있는 부부에게 성인들에게나 가능했던 후광을 씌운 것 역시 성덕에 대한 새로운 표현을 강조하는 것이었다. 과거의 성덕 개념은 이 세상을 떠나 천상 세계에 이르렀을 때 가능한 것으로 여겼으나 르네상스가 시작되면서 성덕이란 현세 인간의 삶안에서 이루어 질 수 있는 것으로 정착되었다.

이 작품에 등장하는 인물들은 항상 우리 주위에서 만날 수 있는 그런 일상의 사람들이며 요아킴과 안나 부부가 그리움에 서로 안고 키스하는 장면을 보고 수줍어 얼굴을 돌릴줄도 아는 그런 사람들이다.

작가는 이 작품을 통해 신앙의 내용을 하늘에서 땅으로 끌어내려 우리에게 더 친근감과 감동을 느끼게 만들고 있다.

가톨릭 신앙의 멋스러움이 초세기 신자들의 신앙감각에서 확인된 성모 마리아의 조상에 대한 언급으로 신앙의 내용을 더 풍요롭고 이 풍요로움이 가톨릭 신앙의 표현에 인간미를 더하고 있다는 것은 성서 내용만 집착할 때 생길 수 있는 아쉬움을 보완할 수 있는 좋은 자료이다.

성 라우렌시오의 순교(The Martyrdom of Saint Lawrence 1558) : ...

성 라우렌시오의 순교(The Martyrdom of Saint Lawrence 1558) : ...